蛋白質デザイン・構造生物学・生物物理学

新井 宗仁 教授 (統合生命科学コース) 研究室HP

【フォールディング反応機構の解明】

様々な分光学的手法と高速反応計測法を組み合わせて、蛋白質のフォールディング過程を直接観測し、反応機構を解明します。また、分子動力学シミュレーションなどの理論的手法も用い、理論と実験の両面から、フォールディング現象に迫ります。

図1.新井研究室では、蛋白質のフォールディング問題を解決し、産業や医療に役立つ蛋白質を新規創製することを目指しています

1.蛋白質のフォールディング問題を解く

【蛋白質の構造・機能予測】

アミノ酸配列情報のみから、蛋白質の立体構造と機能を予測可能にすることは、生命プログラムを解読することそのものです.この問題を解決するには、配列・構造・機能についてのデータベースが必要です.そこで、蛋白質の変異体を網羅的に作成してデータベースを構築し、配列情報のみから構造・機能を予測する方法を開発します.この手法(ミュータノーム解析)は、私たちが提唱する新たなオミクス解析技術です.

【天然変性タンパク質の機能発現機構の解明】

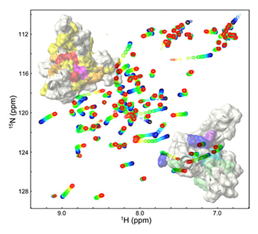

従来蛋白質は特定の構造を形成して初めて機能を発揮すると考えられてきました.しかし、最近発見された「天然変性蛋白質」は、生理的条件下では変性していますが、機能発現と同時にフォールディングすることがわかり、固定概念をくつがえす新たなパラダイムとなっています.そこで、HIV由来の天然変性蛋白質などを用いて、その機能発現機構の解明を目指します(図2).

図2.天然変性蛋白質p53と標的蛋白質CBPとの

相互作用を核磁気共鳴(NMR)法で調べたデータ

2.産業や医療に役立つ蛋白質をデザインする

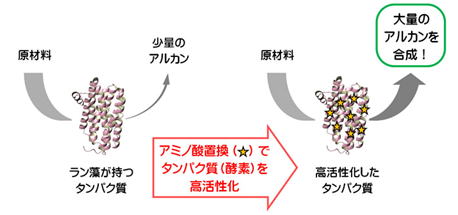

震災復興のために、生命科学研究の立場から、私たちにできることはないだろうか?私たちなりに真剣に考え、出した答えが、「バイオエネルギーをつくる」ということでした.バイオエネルギーとは、生物から作られる燃料のことであり、化石資源や原子力発電などに代替しうる可能性を秘めています.現在私たちは、軽油を生産できる藻類が持つ蛋白質を高活性化させ、バイオエネルギー生産の高効率化を目指しています(図3).そのためには、進化分子工学、X線結晶構造解析、NMR法、計算機モデリングなど、手段を選ばずに、全力で取り組んでいきます.

また、抗体医薬品の開発に役立つ蛋白質のデザインも行っています.

図3.藻類が持つ蛋白質を高活性化することにより、

バイオエネルギー生産の高効率化を目指します